Fotografi dan Video oleh

Muhammad Fadli

Tulisan oleh

Fatris MF

Prolog

INDONESIA TENTU TIDAK SEMATA DAPAT DILIHAT DARI RUMUSAN-RUMUSAN, GEJOLAK EKONOMI, PASAR, GEDUNG, DAN KOTA-KOTA YANG TUMBUH BERMEKARAN. INDONESIA ADALAH JUGA TEMPAT-TEMPAT YANG TERSURUK, PULAU-PULAU TER- ASING DAN TERISOLASI—YANG TERKADANG DIARTIKAN SEBAGAI “INDONESIA YANG MERANA”.

Reruntuhan gerbang perkebunan pala di Pulau Ay. Kata 'Welvaren' berasal dari bahasa Belanda yang berarti "kemakmuran".

Kepulauan Banda merupakan satu tempat yang tersuruk di tengah kepungan laut dalam yang justru tercatat sebagai daerah rebutan negara-negara berkuasa dari Barat. Alasannya, di atas tanahnya yang mungil, rempah tumbuh bermekaran.

Rempah. Kata yang agung itu punya bias yang luar biasa di masa lalu. Bumi dipetakan oleh pencari rempah. Atas tanah-tanah penghasil rempah, Vatikan membagi bumi menjadi dua belahan saja. Hari ini, ketika rempah sama tidak menariknya dengan kata “rempah” itu sendiri, daratan yang selama berabad-abad dieksploitasi bangsabangsa beradab itu kini seakan lenyap dari peta dunia.

Saya mengunjungi Banda ketika musim angin barat tengah berlangsung. Saban tahun musim badai akan mengungkung Banda selama berbulan-bulan lamanya. Mestinya, saya tidak ikut pelayaran kapal yang melintasi Laut Banda saat badai menjadi-jadi di awal 2014. Di Naira (pulau utama di Kepulauan Banda), saya menginap di rumah seorang perempuan yang kemudian mengangkat saya sebagai anak. Saya ingin ke Rhun dan Ay, pulau yang berjarak tak seberapa dari Naira. Tetapi, orangtua angkat saya melarang. Katanya, bila musim badai, banyak malaikat maut bergentayangan di Banda.

Saya memang datang di musim yang salah. Akibatnya saya hanya bisa bepergian di tiga pulau kecil yang berdekatan, menyaksikan bagaimana ribuan nyawa masih menggantungkan nasib pada pohon penghasil rempah, hidup berdampingan dengan benteng-benteng tua penuh lumut, meriam, sejarah yang bisu, abad-abad yang berlarian dalam dimensi yang aneh.

Tak sampai satu tahun setelahnya, Muhammad Fadli mengulang kesalahan yang sama. Dia datang ke Banda saat musim badai tengah bergelora. Saat begini, hanya nelayan nekat yang rela menyeberangi Laut Banda, dan Banda banyak mengoleksi orang jenis ini. Tidak seperti saya, Fadli menyeberang ke Pulau Ay. Dan, dia bersua angkara Laut Banda dalam wujud yang nyata. Perahu sepanjang tujuh meter yang dia tumpangi jadi bulan-bulanan kawanan ombak ganas. Katanya, lidah ombak sampai ke dalam perahu. Semua penumpang memanggil Tuhan. Bahkan ada yang berdoa sambil berteriak dan mengutip ayat suci dengan muka pucat pasi. Dan di Jakarta, anak perempuannya baru berusia tiga bulan. Dia bersumpah tak akan kembali lagi ke Banda.

Suasana penyeberangan antar-pulau saat musim angin barat di Kepulauan Banda.

Sumpah ternyata tinggal sumpah. Pada pertengahan 2015, saya dan Fadli memutuskan untuk berkolaborasi membuat karya yang kami namai Jurnal Banda. Kami akhirnya datang lagi ke Banda. Terkadang masing-masing, terkadang bersama-sama. Segala musim di coba; musim badai, musim panen, hingga musim kering. Ada kalanya berangkat dengan kapal terbang, di waktu yang lain pulang dengan kapal minyak yang lamban.

Di Banda, saya melihat Fadli menjalani hidupnya dengan teratur seperti kamus. Hidupnya disiplin dengan rutinitas yang terjadwal: bangun pagi, memotret, sarapan, memotret, makan dan tidur siang, memotret lagi. Seperti keranjingan, dia masuk ke tempat-tempat keramat dan kebun-kebun (kadang juga tersesat), seraya menenteng kamera film format medium. Di era digital, dia masih menggunakan teknologi usang dengan proses yang rumit. Katanya, supaya lebih terkoneksi dengan subjek. Saya tidak paham. Selain itu, dia juga suka dengan kejutan, di mana hasil jepretannya tidak langsung bisa dilihat. Selama enam kali bolak-balik ke Banda, dia menghabiskan 150 rol film. Di zaman instan, dia lebih menikmati teknologi masa silam dengan segala masalahnya.

Saya lebih banyak berleha-leha; kadang mengajar, mengunjungi pesta-pesta penikahan (bahkan pesta mempelai yang saya tidak kenal sekalipun), berenang, keluyuran tiap malam, mendengarkan legenda, bergunjing, dan berbincang dengan warga tentang hal-hal “tidak penting”, tentang harapan-harapan yang tidak kunjung usai, trauma, konflik berdarah, musibah kebakaran, hingga harga mi instan.

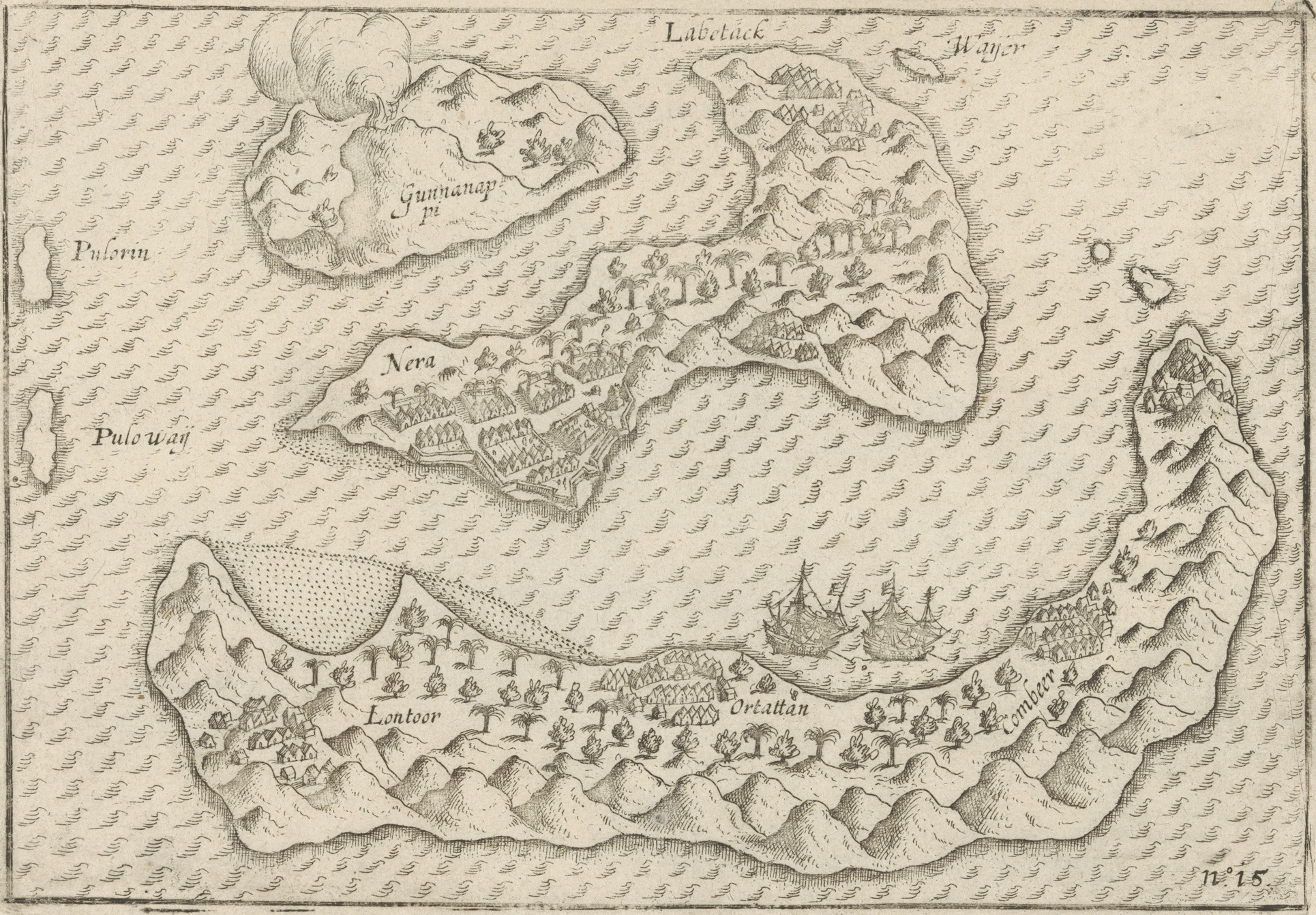

Peta Kepulauan Banda buatan tahun 1599. Peta ini disertakan di dalam catatan perjalanan ekspedisi ke-dua Belanda ke Hindia Timur di bawah pimpinan Jacob Corneliszoon van Neck. Koleksi milik Rijksmuseum, Belanda.

Setelah kali ke empat saya mengunjungi Banda, karya ini malah terasa makin berat untuk diselesaikan. Bukan saja karena saya tinggal di pantai barat Sumatra yang terpisah jauh dari Banda, tetapi, lebih karena saya belum terbiasa dengan riset yang begitu dalam dengan berbagai literatur yang rumit (setidaknya bagi saya). Belum lagi, ketakutan akan tenggelam terlalu dalam pada data-data sejarah, catatan-catatan kolonial yang ruwet; tentang betapa sulit diterima akal sehat bahwa pelayaran orang Portugis mengelilingi Tanjung Harapan dan penemuan Amerika oleh Christopher Colombus terjadi akibat mencari tempat asal tumbuhan berbuah yang wangi di Timur Jauh. Bagaimana menceritakan sebuah tempat yang nasibnya ditentukan oleh sebuah tumbuhan?

Bagaimanapun, karya ini disusun bukan semata menelusuri jejak masa lalu dengan berbagai referensi dan naskah-naskah lama, tapi juga dengan segala kesadaran akan kondisi sosial masyarakat hari ini di tanah penghasil rempah. Di kepulauan ini, kami mencoba menyusun kisah serta memotret dari fragmen masa silam yang berhimpitan dengan masa kini: Banda adalah sebuah pelajaran berharga tentang perjuangan, eksploitasi, kepedihan, kebiadaban, ketamakan, dan hal-hal besar (juga hal-hal konyol) yang diperbuat manusia selama berabad-abad.

Pada akhirnya, karya ini mengisahkan tentang daratan mungil yang mengubah dunia, tentang masa lalunya dan hari ini.

***

Selanjutnya